老年人睡眠不良与多种健康结局密切相关,基层医疗卫生机构若在现有的老年人健康管理基础上强化

睡眠健康与康复管理,将有助于预防、延缓诸多老年慢性疾病的发生与发展,从而节约大量医疗资源。然而,目前基

层医疗卫生机构尚未建立完善的睡眠健康与康复管理体系。为填补这一领域空白,由中国康复医学会社区康复工作委

员会牵头发起,联合国内多家机构的专家学者共同制订《社区老年人睡眠健康与康复管理中国专家共识(2025 年版)》。

该共识立足于睡眠康复相关领域的循证医学证据,结合多学科专家临床实践经验、我国基层康复资源情况及未来基层

医疗发展趋势,围绕老年人的睡眠生理变化、基层睡眠健康与康复管理目标与要求、康复筛查与评估、康复管理内容、

康复管理流程等方面形成共识性意见。本共识的发布对推动基层医疗卫生机构规范开展老年人睡眠健康与康复管理工

作具有重要意义。

睡眠是反映身心健康的晴雨表,睡眠不良影响精神健康、体成分、血脂、胰岛素抵抗、骨密度、肝、肾、心血管、免疫、造血、肠道菌群、代谢等人体生理系统与功能[1]。据统计,我国60岁及以上老年人的睡眠障碍患病率为46.0%,结合《2023年度国家老龄事业发展公报》,约1.36亿60岁及以上老年人存在不同程度的睡眠问题[2,3]。同时,睡眠障碍与老年人心脑血管疾病、神经退行性疾病、认知障碍、抑郁症及全因死亡率等多种不良健康结局密切相关[4]。因此,老年人的睡眠健康问题不容忽视,及时筛查、诊断与干预睡眠障碍对于促进老年人的健康老龄化具有重要意义。基层医疗卫生机构在老年人健康管理方面扮演着重要角色,据统计,2023年基层医疗卫生服务机构为超过1.3亿老年人提供健康管理服务,若在此基础上强化睡眠管理将能在很大程度上预防、延缓诸多老年慢性疾病的发生与发展,节约大量医疗资源与资金[5]。近年来,越来越多的基层医生意识到老年人睡眠问题的严峻性,但在治疗上常过度依赖药物治疗,并且老年人常多病共存、多药共用,许多助眠药物对老年人具有较多不良反应,因此需要考虑综合康复治疗等非药物治疗替代策略[6,7]。为进一步协助与规范基层医疗卫生机构开展老年人睡眠健康与康复管理工作,中国康复医学会社区康复工作委员会组织康复医学、老年医学、睡眠医学、全科医学、护理学、中医学等多学科专家及基层工作者,基于循证医学和国际临床实践指南,结合基层卫生现状及今后发展趋势,围绕睡眠相关定义、老年人睡眠特征变化、老年人基层睡眠管理目标与要求、康复筛查与评估、康复管理内容、康复管理流程6个方面制订了本共识。

本共识由中国康复医学会社区康复工作委员会发起,启动时间为2025年1月,撰写时间5个月。

1.1 共识使用者

本共识面向基层医疗卫生机构的全科医师、康复医师、康复治疗师、护士以及其他从事健康管理、康复评估与治疗的健康服务提供者,旨在指导其开展65岁及以上的社区老年人,尤其是患有睡眠障碍或存在相关健康风险因素人群的睡眠健康与康复管理工作。

1.2 共识制订工作组

本共识制订工作组由康复医学、临床医学、老年医学、睡眠医学、全科医学、护理学、精神医学、循证医学及公共卫生等多个学科领域的资深专家与基层工作者组成,分为共识指导专家组和共识起草专家组,所有成员由中国康复医学会社区康复工作委员会遴选并确认。起草专家遴选标准为具有副高级及以上专业技术职称,且其研究方向或临床专长涉及上述学科领域。指导专家遴选标准为曾作为主要负责人或核心成员参与国家标准、团体标准、专家共识或临床指南的制订工作,或在睡眠相关领域具备较高的学术权威与临床实践经验。

1.3 共识的注册

本共识已在国际实践指南注册与透明化平台(PREPARE,https://www.guidelines-registry.org/)进行注册(注册号:PREPARE-2025CN774)。

1.4 文献检索

本共识以"sleep" "sleep disorders" "sleep quality" "sleep disturbance" "aged" "older adults" "rehabilitation" "assessment" "therapy" "primary healthcare" "睡眠" "睡眠障碍" "老年人" "康复评估" "康复治疗" "基层卫生"等为关键词,检索PubMed、Web of Science、Cochrane Library、中国知网、万方数据知识服务平台、维普网等中英文数据库,以及英国国家卫生与临床优化研究所、美国睡眠医学会等专业网站,检索时间为建库至2025-04-30。文献纳入标准:(1)针对老年人(年龄≥60岁)睡眠质量、睡眠障碍的筛查、评估与管理;(2)涉及睡眠健康的初级卫生保健、社区康复服务模式与管理流程;(3)文献类型为专家共识、临床实践指南、Meta分析、系统评价、随机对照试验(randomized controlled trial,RCT)、观察性研究等具有较高证据等级的文献;(4)优先纳入近10年的中英文文献,必要时可纳入更早的高质量研究。文献排除标准:(1)未涉及睡眠评估、干预或长期管理的研究;(2)个案报告、会议摘要、非同行评审文献等低质量研究;(3)非中英文文献。

1.5 共识内容起草与论证

编写小组基于上述检索到的证据,结合我国临床实际情况、康复资源及基层医疗卫生实践经验,拟定共识全文初稿。鉴于本共识以提出管理流程和指导基层实践为主要目的,暂不采用GRADE等推荐强度与证据等级分级体系。部分推荐基于现有系统评价或临床试验文献,予以参考文献标注;部分内容则基于多轮专家讨论形成共识意见。2025年3—5月,中国康复医学会社区康复工作委员会组织召开3轮全体会议,由起草专家组对共识初稿进行反复研讨与修订,循证医学专家对方法学审阅把关,指导专家组负责共识终稿审校。在共识制订过程中,对于存在异议的内容,由工作组进行充分讨论与意见征询,75%以上专家达成一致意见即视为形成共识。对未达成一致的内容,经再次修订与论证后仍无法形成一致意见的,则不纳入共识终稿。

1.6 共识的发布、传播与更新

为了促进共识的传播和临床应用,共识将在专业期刊上发表,发表后将以学术会议、学习班、在线讲座等形式在全国范围进行传播。共识制订工作组将定期进行文献检索、证据更新和评价,计划每5年对共识进行一次更新。

2.1 睡眠-觉醒周期

睡眠过程由非快速眼动(non-rapid eye movement,NREM)睡眠和快速眼动(rapid eye movement,REM)睡眠两种生理状态组成。NREM睡眠根据脑电特征进一步分为N1、N2和N3三个阶段:N1阶段为清醒状态向睡眠状态过渡的阶段,通常持续几分钟;N2阶段心率和呼吸开始减慢,体温下降,大脑活动以睡眠纺锤波和K复合波为主要特征,通常持续几十分钟;N3阶段又称慢波睡眠(slow wave sleep,SWS),此阶段心率、呼吸和血压达到一天中的最低点,大脑活动以delta波为主要特征,是深度睡眠的标志

[8]。REM睡眠是一种复杂的神经生理状态,目前认为是睡眠的最深阶段。正常的睡眠由周期性交替的NREM和REM组成,一个睡眠周期持续约90 min,整晚睡眠经历4~5个周期

[9]。

2.2 睡眠健康

睡眠健康是一个涵盖多种睡眠特征的积极整体框架,包括规律性、日间功能、持续时间、连续性、效率、满意度、质量等维度,而不仅是个别的睡眠症状和障碍,可看作一项衡量群体中每个个体睡眠状况的连续指标,其有助于更细致地理解和评估个体的睡眠模式,为改善睡眠健康提供个性化的指导和干预措施

[10,11]。

2.3 睡眠质量

睡眠质量是反映睡眠健康的一个维度,美国国家睡眠基金会认为良好睡眠质量需要综合11项指标评估,涵盖以下3个维度,(1)睡眠连续性指标:入睡潜伏期、夜间觉醒次数(每次觉醒时间>5 min)、入睡后觉醒时间(wake-time after sleep onset,WASO)、睡眠效率;(2)睡眠结构指标:REM、N1、N2、N3睡眠所占比例;(3)小睡相关指标:24 h内小睡次数、单次小睡时长以及每周小睡频率

[12]。不同年龄段反映良好睡眠质量的各项指标的参考范围存在差异(详见

表1)。总体而言,较短入睡潜伏期与WASO、较少夜间觉醒次数及较高的睡眠效率,被视为良好睡眠质量的核心表现。

表1 不同年龄段良好睡眠质量的判定指标参考范围Table 1 Reference criteria for determining good sleep quality across different age groups |

| 睡眠质量指标 | 新生儿/婴儿早期(0~3个月) | 婴儿期(4~11个月) | 幼儿期(1~2岁) | 学龄前儿童(3~5岁) | 学龄儿童(6~13岁) | 青少年(14~17岁) | 青年期(18~25岁) | 成年期(26~64岁) | 老年期(≥65岁) |

|---|

| 睡眠连续性指标 | | | | | | | |

| 入睡潜伏期(min) | | √:≤30

○:31~45

×:>45 | √:≤30

○:31~45

×:>45 | √:≤30

○:31~45

×:>45 | √:≤30

○:31~45

×:>45 | √:≤30

○:31~45

×:>45 | √:≤30

○:31~45

×:>45 | √:≤30

○:31~45

×:>45 | √:≤30

○:31~60

×:>60 |

| 夜间觉醒次数(次) | | | √:0~1

○:2~3

×:≥4 | √:0~1

○:2~3

×:≥4 | √:0~1

○:2~3

×:≥4 | √:0~1

○:2

×:≥3 | √:0~1

○:2~3

×:≥4 | √:0~1

○:2~3

×:≥4 | √:0~2

○:3

×:≥4 |

| WASO(min) | | | | √:≤20

○:21~50

×:>50 | √:≤20

○:21~40

×:>40 | √:≤20

○:21~50

×:>50 | √:≤20

○:21~40

×:>40 | √:≤20

○:21~40

×:>40 | √:≤30

×:>30 |

| 睡眠效率(%) | | √:≥85

○:75~84

×:<75 | √:≥85

○:75~84

×:<75 | √:≥85

○:75~84

×:<75 | √:≥85

○:75~84

×:<75 | √:≥85

○:75~84

×:<75 | √:≥85

○:65~84

×:<65 | √:≥85

○:75~84

×:<75 | √:≥85

○:75~84

×:<75 |

| 睡眠结构指标 | | | | | | | |

| REM睡眠比例(%) | √:>40

○:21~40

×:≤20 | ○:>10

×:≤10 | ○:>10

×:≤10 | ○:>10

×:≤10 | | ○:>10

×:≤10 | ○:≤40

×:>40 | √:21~30

○:≤20或31~40

×:>40 | ○:≤40

×:>40 |

| N1睡眠比例(%) | | | ○:≤20

×:>20 | ○:≤20

×:>20 | √:≤5

○:6~20

×:>20 | √:≤5

○:6~20

×:>20 | √:≤5

○:6~20

×:>20 | √:≤5

○:6~20

×:>20 | ○:≤25

×:>25 |

| N2睡眠比例(%) | | | ○:≤80

×:>80 | ○:≤80

×:>80 | ○:≤80

×:>80 | ○:≤80

×:>80 | ○:≤80

×:>80 | ○:≤80

×:>80 | ○:≤80

×:>80 |

| N3睡眠比例(%) | | ○:>10

×:≤10 | ○:>10

×:≤10 | ○:>10

×:≤10 | √:20~25

○:11~20或≥26

×:≤10 | √:20~25

○:6~20或≥26

×:≤5 | ○:>5

×:≤5 | √:16~20

○:6~15或≥20

×:≤5 | |

| 小睡相关指标 | | | | | | | |

| 每日小睡次数(次) | | | | ○:0~3

×:≥4 | √:0

○:1

×:≥2 | √:0~1

○:2

×:≥3 | √:0

○:1~2

×:≥3 | ○:0~3

×:≥4 | ○:0~3

×:≥4 |

| 小睡时长(min) | | | | | | √:≤20

○:21~120

×:>120 | ○:≤100

×:>100 | ○:≤100

×:>100 | ○:≤100

×:>100 |

| 每周小睡频率(d) | | | | | ○:0~2

×:3~7 | √:0

×:1~7 | √:0

×:1~7 | | |

| 注:√=良好,○=无法认定为良好或不良,×=不良;REM=快速眼动睡眠,WASO=入睡后觉醒时间。 |

2.4 睡眠障碍

根据有害功能障碍分析框架,睡眠障碍定义为个体因大脑动态功能性的睡眠-觉醒调控机制失调,或睡眠期间其他生理、发育及行为调节系统异常,导致睡眠的质、量、节律,或觉醒-睡眠周期出现临床显著紊乱的综合征

[13]。根据《国际睡眠障碍分类》(第三版),睡眠障碍包括七大核心分类:失眠、睡眠相关呼吸障碍、中枢性嗜睡障碍、昼夜节律睡眠-觉醒障碍、睡眠运动障碍、异态睡眠和其他睡眠障碍,每一类包含若干具体疾病或症状群

[14]。全国爱卫办发布的《睡眠健康核心信息及释义》明确睡眠障碍包括"睡不着""睡不醒""睡不好"3大类共90多种疾病

[15]。

2.5 睡眠康复

目前国内外文献与指南尚未对"睡眠康复"形成统一、权威的定义。基于全周期康复理念,本共识提出睡眠康复的概念:睡眠康复是以睡眠功能为核心对象,以非药物疗法为主要干预方式,必要时结合专科治疗,对全人群睡眠健康进行全周期康复管理的过程,旨在维持与改善睡眠功能、促进整体健康、延缓功能退化,并提高个体生活质量。不同于既往的睡眠障碍治疗内涵,睡眠康复强调将睡眠视为一种健康功能进行持续管理,管理对象不仅包括确诊睡眠障碍者,也涵盖睡眠功能下降者及暂无明显睡眠问题但存在相关风险因素的人群。

老年人的睡眠问题并非全是自然衰老的结果,因此有必要区分正常与异常的睡眠改变。随着年龄的自然增长,睡眠会经历一系列生理性变化,这些变化虽不完全属于病理状态,却可能导致睡眠质量下降,并影响其日常功能与健康状况,老年人常见的睡眠生理变化如下

[16]。

3.1 睡眠时长

Meta分析显示,健康成人年龄每增加10岁,总睡眠时长减少10.1 min,总睡眠时长随年龄下降在中青年人群中比较明显,进入60岁后趋于稳定

[17]。

3.2 睡眠模式

老年人睡眠模式变化包括睡眠时相提前、启动和维持睡眠的能力降低、夜间睡眠时间缩短、日间小睡频率增加、夜间觉醒次数增多及觉醒时间延长。

3.3 睡眠结构

老年人睡眠结构变化主要表现为入睡潜伏期延长、睡眠效率下降、SWS和REM睡眠比例减少、N1和N2睡眠比例增多、睡眠唤醒阈值降低以及多次觉醒导致睡眠碎片化。

3.4 昼夜节律变化

随着年龄增长,老年人的昼夜节律稳定性下降,进而影响睡眠质量与规律性,具体包括睡眠-觉醒周期相位前移、褪黑素和皮质醇等关键激素的分泌时间提前、受昼夜节律调控的生理过程波动幅度减小、适应相位变化的能力降低,如在经历跨时区旅行或轮班工作后,需要更多的时间恢复至稳定的节律状态

[18]。

3.5 内分泌变化

随着年龄增长,多种与睡眠调控相关的激素分泌发生显著变化,进而影响老年人的睡眠结构与质量,主要包括:(1)生长激素:老年人夜间生长激素分泌减少可能直接或间接导致SWS比例降低;(2)皮质醇:老年人易发生夜间皮质醇水平升高及节律相位提前,可能导致SWS减少和夜间频繁觉醒;(3)催乳素:通常在入睡后分泌增加,但SWS减少或睡眠碎片化会限制其在夜间分泌,老年人的夜间催乳素水平显著低于年轻人;(4)促甲状腺激素:老年人总分泌量减少,但其昼夜节律相位特征变化不大;(5)褪黑素:老年人夜间褪黑素分泌显著减少,而日间基础水平维持不变;(6)性激素:男性睾酮水平自30岁后持续下降,老年男性可能丧失其昼夜节律,且睡眠碎片化也会进一步抑制睾酮分泌;女性更年期后雌二醇显著下降,伴随促卵泡激素上升,可能导致入睡困难与睡眠维持障碍,雌激素和孕酮减少还可能增加绝经后女性睡眠呼吸障碍的发病风险

[19,20]。

【推荐意见1】 建议基层医疗卫生机构将所有接受健康管理服务的老年人纳入睡眠健康与康复管理对象范围,并以家庭医生签约团队为核心组建老年人睡眠康复管理团队。该团队应根据实际条件配置相关医务人员,理想情况下应包括全科医生、康复科医生、中医科医生、精神(心理)科医生、内分泌科医生、骨科医生、营养科医生、康复治疗师、心理治疗师及护士,同时建立完善的"上下联动、双向转诊"机制,有效改善社区老年人的睡眠问题。

4.1 管理对象

在基层医疗卫生机构接受健康管理服务的65岁及以上老年人。

4.2 管理目标

基层医疗卫生机构为我国半数以上的老年人提供健康服务,在老年睡眠康复管理方面具有独特优势,能够更早、更及时地关注到有睡眠问题的老年人,并在早期阶段予以治疗,降低因睡眠障碍衍生的各类身心疾病风险。因此,在管理目标上需要:(1)定期开展睡眠障碍筛查与随访;(2)做好睡眠卫生健康教育,提高老年人维持睡眠健康的意识与知识水平;(3)扩大老年睡眠障碍者的心理社会支持;(4)识别及有效管理可能影响睡眠的主要躯体疾病及抑郁症;(5)有条件者给予康复治疗改善睡眠障碍;(6)必要时转诊给精神科医生和睡眠专科医生

[21]。

4.3 睡眠康复管理团队职责

老年人睡眠障碍不仅是睡眠方面的问题,除了生理因素及原发性睡眠障碍,还面临疼痛、内科疾病、精神疾病、药源性因素、社会参与、生活方式与环境变化等多种因素影响,需要在预防保健的基础上进行多学科团队协作和多层次的干预

[22]。

4.3.1 家庭医生/全科医生:

家庭医生应成为睡眠康复管理的首要责任人,与慢性病健康管理协同,主要负责老年人睡眠状况的筛查、评估与分级管理,识别睡眠障碍的潜在危险因素,根据个体情况制订初步干预方案,必要时转诊至上级医院,并参与后续的随访及干预效果评估。

4.3.2 护士:

负责老年人的个体化睡眠卫生健康教育和日常随访,协助开展老年人睡眠健康筛查与健康档案管理,配合开展随访与家庭指导工作。

4.3.3 康复治疗师:

负责详细的睡眠健康状况评估,提供安全、适宜的运动干预指导、肌肉松弛训练、呼吸训练和神经调控等非药物干预疗法,定期评估睡眠改善情况,及时调整康复内容。

4.3.4 心理治疗师:

负责对有焦虑、抑郁、孤独等心理问题的老年人给予心理支持与疏导,必要时提供认知行为疗法(cognitive behavioral therapy,CBT)或其他心理治疗,协助筛查严重心理障碍并指导转介流程。

5.1 基本资料采集

【推荐意见2】 全科医生在初次评估时应系统采集老年人的睡眠相关基本信息,包括主观睡眠症状、既往病史、精神心理状态、体格检查结果及药物使用情况,初步区分原发性与继发性睡眠障碍,为后续的干预决策、分级管理与必要的转诊提供依据。

5.1.1 睡眠史:

询问老年人或其照顾者,了解老年人的睡眠障碍相关症状及诱因、日间功能受损情况、睡眠习惯、睡眠时间、睡眠质量、睡眠环境、既往是否存在精神心理疾病或认知功能障碍等,评估环境噪声、光线、睡眠时间变化、夜间口渴等因素对睡眠的影响

[23]。

5.1.2 体格检查:

结合基本体格检查及常见慢性病评估,初步判断老年人是否存在与睡眠障碍相关的共病,重点评估高血压、糖尿病、呼吸系统疾病(如慢性阻塞性肺疾病)、心血管疾病、神经系统疾病等疾病的治疗、护理对睡眠的影响。

5.1.3 用药情况:

了解老年人的用药情况,特别是可能影响睡眠的药物,如利尿剂、糖皮质激素、镇静催眠药、抗抑郁药、抗精神病药等。

5.2 主观评估

【推荐意见3】 基层医务人员可采用简便、易行的量表工具评估老年人的睡眠状况,内容应涵盖睡眠质量评估、睡眠障碍筛查、睡眠健康水平、睡眠卫生行为及相关心理状态等方面。对于存在认知障碍或因其他因素无法配合评估的老年人,可通过询问家属或其照顾者获得相关信息。

5.2.1 睡眠质量评估:

推荐使用匹兹堡睡眠质量指数(Pittsburgh Sleep Quality Index,PSQI)对老年人的整体睡眠质量进行评估。PSQI是评估老年人主观睡眠质量的可靠且有效的工具,分为7个维度:主观睡眠质量、睡眠潜伏期、睡眠持续时间、睡眠效率、日间功能障碍、睡眠障碍和睡眠药物的使用,共计9个条目,完成评估所需时间为5~10 min,总分范围0~21分

[24]。根据PSQI评分结果,给予相应的干预举措(

表2)。

表2 基于PSQI评分结果的分级管理建议Table 2 Graded management recommendations based on PSQI score |

| PSQI的得分范围 | 睡眠质量评价 | 干预举措 |

|---|

| PSQI≤5分 | 正常睡眠质量,日间功能不受影响 | 每年常规体检时随访 |

| 6分≤PSQI≤10分 | 轻度睡眠障碍,日间功能影响较小 | 健康教育+睡眠卫生行为干预 |

| 11分≤PSQI≤15分 | 中度睡眠障碍,日间功能明显受限 | 康复治疗+心理干预 |

| PSQI>15分 | 重度睡眠障碍,可能合并其他精神障碍 | 转诊专业机构,制订个体康复计划 |

5.2.2 睡眠障碍筛查:

对于疑似或确诊睡眠障碍的老年人,应选择相应的量表进行筛查或评估其严重程度。失眠严重程度指数可用于失眠评估;STOP-BANG量表、柏林问卷或阻塞性睡眠呼吸暂停综合征(obstructive sleep apnea,OSA)-50筛查问卷可用于OSA风险筛查;Epworth嗜睡量表可用于嗜睡程度评估,但对于老年人(尤其认知受损的老年人)具有一定的难度,其信、效度有待进一步研究;睡眠功能结果问卷可用于评估日间嗜睡对日常活动和生活质量的影响;国际不宁腿综合征量表可用于评估不宁腿综合征(restless legs syndrome,RLS)的症状强度与频率、睡眠问题以及对情绪和日常生活的影响

[25]。

5.2.3 睡眠健康评估:

规律性、满意度、警觉性、时机、效率和持续时间量表(RU-SATED)可用于睡眠健康评估,该量表共计6个条目,采用0~2分的Likert 3级评分法,总分12分,得分越高表示睡眠健康状况越好。目前该量表已经过汉化并跨文化适应与验证研究,具有较好的信度,评估所需时间1~2 min

[26]。

5.2.4 睡眠卫生评估:

睡眠卫生意识和习惯量表(sleep hygiene awareness and practice scale,SHAPS)能够客观评估环境、个人行为对睡眠的影响程度,帮助了解不良睡眠卫生习惯,汉化版SHAPS具有较高的重测信度,Cronbach's

α系数为0.71

[27]。虽然未有研究采用SHAPS对老年人的睡眠卫生开展大范围的调查及信、效度分析,但建议基层医务人员使用该量表评估老年人的睡眠卫生情况,并根据评估结果予以睡眠卫生行为指导。

5.2.5 心理评估:

老年抑郁量表、老年焦虑量表可用于评估老年人的精神心理状态。

5.3 客观评估

【推荐意见4】 建议有条件的基层医疗卫生机构优先配备并使用腕式体动记录仪、经过临床研究验证的毫米波雷达睡眠监测仪/床垫及其他可穿戴睡眠监测设备等简便、可及的工具对老年人的睡眠进行客观评估,必要时可结合便携式多导睡眠监测(polysomnography,PSG)做进一步诊断。

客观睡眠监测主要包括PSG、便携式PSG、腕式体动记录仪、多次睡眠潜伏期试验,以及基于可穿戴/非接触式睡眠监测设备。不同的客观评估方法在适应证、精度、可及性方面各具优势(

表3),需要结合评估目的、个体情况和资源条件合理选择。

表3 常用客观睡眠监测方法Table 3 Common objective sleep monitoring methods |

| 监测方法 | 监测内容 | 主要用途 | 适用场景 | 优点 | 局限性 |

|---|

| PSG | 脑电、眼电、肌电、心电、呼吸、血氧、体位、打鼾等 | 睡眠结构分析、睡眠障碍诊断(金标准) | 医院或睡眠中心,复杂病例诊断 | 数据全面,准确性高,可诊断多种障碍 | 成本高,操作复杂,对老年人依从性具有挑战 |

| 便携式PSG | 呼吸、血氧、心率、体动、体位等(不含脑电图检查) | 睡眠呼吸障碍的初步筛查 | 居家或社区使用 | 便捷、费用较低,可普及性强 | 无法分期,不能识别非呼吸性睡眠障碍 |

| 腕式体动记录仪 | 肢体活动(通过加速度传感器) | 昼夜节律评估、失眠评估、干预效果追踪 | 居家长时间使用(7~14 d) | 非侵入性、操作简单、适合老年人 | 无法分辨睡眠阶段,易受静坐干扰 |

| 多次睡眠潜伏期试验 | 日间睡眠潜伏期、入睡至REM时间 | 评估日间嗜睡、诊断发作性睡病 | 专科医院,需在特定指征下使用 | 高度标准化、诊断明确 | 耗时长、对老年人适用性较低 |

| 可穿戴/非接触式睡眠监测设备 | 心率、呼吸频率、体动、睡眠评分等(通过算法估算) | 总体睡眠趋势评估、干预随访 | 社区或家庭使用 | 便捷、依从性高、成本低 | 精度依赖算法,不能替代PSG诊断 |

6.1 健康档案

【推荐意见5】 建议在现有《国家基本公共卫生服务规范》要求建立的居民健康档案基础上加入老年人睡眠状况相关内容,包括睡眠史、睡眠障碍相关评估结果、用药情况、心理状态、合并症、睡眠辅助工具使用情况、生活自理能力等。

6.2 睡眠康复管理原则

【推荐意见6】 基层医疗卫生机构应根据老年人睡眠状况和健康风险制订差异化的睡眠康复管理策略。对于无明显睡眠障碍者,应以促进健康睡眠和预防性干预为主;对于初步判断为原发性睡眠障碍者,开展非药物干预为主的初步康复管理;对于继发性睡眠障碍者,应优先识别和干预相关基础疾病、药物及心理因素,必要时转诊上级医疗机构。

6.3 睡眠卫生健康教育

【推荐意见7】 建议对所有老年人进行睡眠卫生健康教育,告知老年人正常的睡眠生理变化,避免过分担忧,协助营造良好的睡眠环境,建立规律的作息时间,接受一定时间的自然光照、日间适量的运动,予以睡前行为指导等。

目前关于睡眠卫生健康教育的内容尚无统一标准,其定义及成分在不同研究中差异较大。综合现有研究,可以将其定义为一种通过建立规律作息、优化睡眠环境及调整日常行为习惯来促进健康睡眠的综合管理策略。其核心组成包含3个维度:(1)行为调节,包括咖啡因与酒精的摄入管理、运动/体力活动的时机选择、维持睡眠时间/规律性、午睡、吸烟、睡前放松、刺激控制、进食、睡眠限制、睡眠药物和其他物质的合理使用等可自主调控的生活方式;(2)环境优化,包括光线调节、噪声控制、温度调节及舒适的寝具等物理空间要素的调整;(3)压力和其他影响睡眠的心理因素调节

[28]。

6.4 心理治疗

【推荐意见8】 有条件的基层医疗卫生机构可开展CBT、正念疗法、团体心理治疗以及融合数字化干预手段的心理治疗服务,用于改善老年人的睡眠质量。

多项Meta分析及RCT研究表明,心理治疗可有效改善老年人的睡眠质量与失眠症状。其中,CBT是改善慢性失眠的一线治疗手段,RCT和单组前后对照的研究表明,CBT对降低老年人失眠严重程度的疗效最为显著,同时提高睡眠效率、缩短入睡潜伏期和减少WASO,并减少助眠药物的使用

[29,30]。数字化CBT可作为基层卫生资源有限时的有效替代手段,为老年人提供高效、远程的失眠干预服务。Meta分析显示数字化CBT作为一种可大规模推广、广泛获取的治疗方式,能够有效改善65岁及以上老年人的失眠、焦虑和抑郁症状

[31,32]。正念疗法是一种通过冥想与正念练习提升睡眠体验并减少睡眠维持障碍的干预方式。一项针对127名老年人的RCT表明,正念疗法相较传统睡眠卫生联合运动干预,可有效降低PSQI和失眠严重程度指数评分,并改善入睡潜伏期和WASO等客观睡眠指标

[33]。

6.5 康复治疗

【推荐意见9】 基层医疗卫生机构可根据资源条件和老年人具体状况,采用多种康复治疗手段改善睡眠问题。优先推荐安全性高、证据充分的干预方式,如个体化运动疗法、音乐疗法、光疗法;在具备专业设备和人员条件的情况下,可开展重复经颅磁刺激(repetitive transcranial magnetic stimulation,rTMS)、经皮耳迷走神经电刺激(transcutaneous auricular vagal nerve stimulation,ta-VNS)、虚拟现实(virtual reality,VR)疗法等新兴技术。

6.5.1 运动疗法:

一项纳入3 937名老年人的Meta分析表明,运动干预对改善老年人的睡眠质量有积极作用,可以显著增强睡眠质量、降低失眠严重程度、提高睡眠效率、减少WASO,但对改善日间嗜睡、入睡潜伏期及夜间觉醒次数没有显著疗效

[34]。其中,有氧运动是改善老年人PSQI总分最有效的方式,瑜伽在改善睡眠障碍、睡眠效率、睡眠时长和日间功能障碍效果较好

[35,36]。

6.5.2 rTMS:

系统综述表明,rTMS刺激双侧背外侧前额叶皮质(dorsolateral prefrontal cortex,DLPFC)、右侧顶叶皮质和优势初级运动皮质(M1)可以治疗原发性失眠,刺激双侧M1腿部区域、左侧初级体感皮质和左侧M1可以改善RLS的主观症状和严重程度,效果可以持续数周,但在OSA和发作性睡病未观察到相关疗效(

表4)

[37]。RCT研究表明,对于合并睡眠障碍的轻度认知障碍老年人,1 Hz的rTMS作用于右侧DLPFC能够增强太极拳改善PSQI评分的效果

[38]。

表4 rTMS治疗原发性睡眠障碍的治疗参数及疗效Table 4 Treatment parameters and efficacy of rTMS for primary sleep disorders |

| 睡眠障碍类型 | 治疗参数 | 疗效 |

|---|

| 原发性失眠 | 线圈:8字形

部位:双侧DLPFC、右顶叶、优势M1

频率:1 Hz

强度:80%~110%静息运动阈值

持续时间:20~30 min,干预10~20次

脉冲数:800~1 800脉冲 | 增加N3和REM睡眠比例,减少过度觉醒,与药物和心理治疗相比,具有长期效果和更高的疗效 |

| RLS | 线圈:8字形

部位:左侧辅助运动区、双侧M1

频率:1 Hz、5 Hz、15 Hz

强度:100%~120%静息运动阈值

持续时间:10次

脉冲数:600~1 000脉冲 | 有效改善国际不宁腿综合征量表得分 |

| OSA | 线圈:8字形

部位:左侧M1、优势侧/非优势侧M1

频率:5 Hz、10 Hz、25 Hz

强度:80%~120%静息运动阈值、80%主动运动阈值

持续时间:差异较大

脉冲数:600、1 200脉冲 | 未见明显改善 |

| 发作性睡病 | 线圈:8字形

部位:双侧M1均可

频率:20 Hz

强度:110%静息运动阈值

持续时间:差异较大 | 未见明显改善 |

| 注:rTMS=重复经颅磁刺激,DLPFC=背外侧前额叶皮质,M1=初级运动皮质,OSA=阻塞性睡眠呼吸暂停综合征。 |

6.5.3 经颅直流电刺激(transcranial direct current stimulation,tDCS):

一项纳入14名慢性疼痛及主观睡眠问题老年人的RCT研究表明,tDCS相比假刺激能够改善疼痛评分,但不能改善睡眠

[39]。一项对伴失眠的抑郁症患者的研究表明,tDCS能够改善睡眠效率及PSQI总分

[40]。另外,有研究表明tDCS作用于感觉运动区对药物初治的RLS患者没有显著影响

[41]。因此,tDCS改善老年人睡眠障碍的疗效有待进一步研究。

6.5.4 ta-VNS:

RCT研究表明,为期2周的ta-VNS能够改善社区居民的PSQI评分

[42]。其他研究表明,ta-VNS能够显著改善老年医务人员的睡眠质量、缓解焦虑情绪,同时减轻严重耐药性RLS患者的症状严重程度

[43,44]。

6.5.5 VR疗法:

一项纳入63例慢性失眠患者的RCT研究显示,VR疗法能够提高慢性失眠患者的睡眠质量,减轻抑郁和焦虑症状,并同步改善认知和自主神经功能

[45]。

6.5.6 音乐疗法:

Meta分析显示,听柔和/或镇静的音乐可以有效改善无认知障碍及听力受损老年人的睡眠质量,并且听镇静音乐(60~80拍/min的缓慢节奏和流畅的旋律为特点)较听节奏音乐效果更好,干预时长超过4周较少于4周效果更佳,但研究质量参差不齐,证据有限

[24,46]。

6.5.7 光疗法:

一项Meta分析显示,光疗法可有效改善长期居住在护理机构老年人的睡眠效率(由73%提高到86%)和睡眠-觉醒周期,但其疗效可能受到光照暴露持续时间、强度及设备等因素影响,需要进一步的研究优化治疗参数

[47]。光疗法可以通过晨间强光照射、傍晚或夜间弱光照射、自然光暴露、可穿戴光疗设备及光环境改造等多种形式提供,常用的光疗参数通常在7:00~12:00进行,持续时间30~120 min,干预持续1周至数月,强度通常在2 500~10 000勒克斯(lux)。根据暴露强度与时长,可以分为短期暴露(30~60 min)高光照水平(≥10 000 lux)、相对长期暴露(1~2 h)中等光照水平(2 500~10 000 lux)和长期暴露(1~4 h或全天)低光照水平(≤2 500 lux),上述干预策略均被报道与老年人睡眠效率、主观睡眠指标的改善相关。

6.6 中医保健

【推荐意见10】 建议基层医疗卫生机构根据本地中医药资源与服务能力,因地制宜拓展中医药在老年人睡眠健康管理中的应用,如针刺、中药、传统功法锻炼及耳穴疗法等。

中医药在治疗睡眠障碍方面具有一定疗效,群众基础广泛,具备在基层医疗卫生机构推广应用的可行性。考虑到中医干预内容较为庞杂,证据水平差异较大,临床路径尚需统一,本共识暂不将中医药干预作为重点内容,仅列举部分常用方法供临床参考。

6.6.1 针刺:

基于数据挖掘探索针刺治疗老年睡眠障碍选穴规律的研究表明,老年人睡眠障碍辨证可分为心脾两虚证、肝郁化火证、心肾不交证、胃气失和证、心胆气虚证、阴虚火旺证,针刺治疗应以调和阴阳、宁心安神为原则,注重调神与调气,核心组穴为神门、百会、三阴交、内关、四神聪,临床应根据不同证候类型辨证选穴

[48]。

6.6.2 中药:

根据《失眠中西医结合康复临床实践指南》

[49],对于失眠患者可辨证使用枣仁安神胶囊、舒眠胶囊、乌灵胶囊、甜梦口服液等中成药缓解相应症状,或在常规西药治疗的基础上联合应用酸枣仁汤、柴胡龙骨牡蛎汤等中药汤剂进行辨证施治。然而,在老年人群中联合使用中西药治疗睡眠障碍时,需特别关注药物的相互作用、个体药代动力学特征及合并基础疾病的影响。建议由家庭医生进行定期药物审查,并加强对用药后的睡眠、血压、血糖、跌倒等指标的跟踪监测。

6.6.3 传统功法锻炼:

Meta分析显示,3次/周及以上的传统功法训练与有氧运动均可显著改善老年人的总体睡眠质量,但传统功法更具优势,并且气功对改善老年人睡眠质量的干预效果大于太极拳

[50]。另一项Meta分析显示,12周以上的八段锦可以改善老年人的失眠严重程度,作为有效补充疗法

[51]。

6.6.4 耳穴疗法:

RCT研究显示,相较于使用王不留行籽,在神门、心、肾、肝、脾、枕、皮质下等7个耳部穴位进行磁珠贴压3周,可进一步改善老年人的睡眠质量,并维持长期效果

[52,53]。

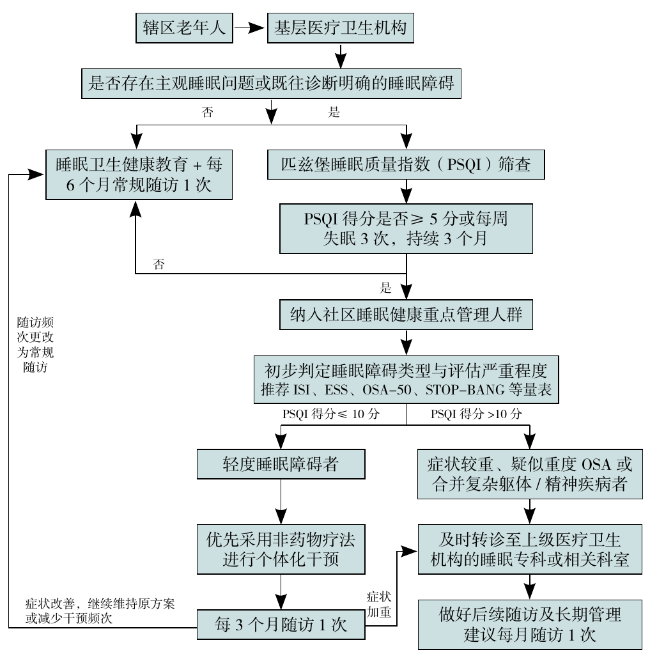

【推荐意见11】 基层医疗卫生机构可依据本共识提供的老年人睡眠健康与康复管理流程图(

图1),制订适用于辖区实际情况的老年人睡眠康复管理流程,应包括初筛与建档、评估与分级管理、动态随访与效果评估等关键环节。

图1 基层医疗卫生机构睡眠健康与康复管理流程图注:ISI=失眠严重度指数,ESS=艾普沃斯嗜睡量表,OSA=阻塞性睡眠呼吸暂停综合征。 Figure 1 Sleep health and rehabilitation management flowchart in primary healthcare institutions |

7.1 初筛与建档

7.1.1 通过询问老年人或照顾者获取主观睡眠状况信息,对有睡眠抱怨及既往睡眠障碍史者,使用PSQI进行初步评估。

7.1.2 对于PSQI总分≥5分,或主诉失眠≥3次/周且持续时间≥3个月者,建议纳入社区睡眠健康重点管理人群,并进一步收集其详细睡眠史、体格检查结果、共病情况及既往用药史,建立健康档案。

7.2 评估与分级管理

7.2.1 睡眠障碍类型初步判定与评估方式:

结合主诉症状及共病情况,初步判断睡眠障碍类型,包括原发性失眠、OSA、昼夜节律睡眠障碍、与慢性疾病或情绪障碍共病的失眠等。应选用相应的标准化评估量表(如失眠严重程度指数、OSA-50等)评估睡眠障碍的严重程度。有条件的基层医疗卫生机构可结合腕式体动记录仪、便携式PSG或智能睡眠监测设备等手段进行客观评估。根据综合评估结果制订个体化的分级管理方案。

7.2.2 干预措施与转诊建议:

对评估为轻度睡眠障碍的老年人,建议优先采用非药物干预方式,包括睡眠卫生健康教育、有氧运动干预、CBT、经颅磁刺激、中医保健等,建议首次干预周期为4~8周。研究表明,社区开展为期1年的非药物疗法可显著改善老年人的睡眠障碍

[54]。对于症状较重、疑似重度OSA或合并复杂躯体/精神疾病者,应及时转诊至上级医疗卫生机构的睡眠专科或相关科室,并做好后续随访与管理。必要时可在专业指导下使用药物干预,遵循小剂量、短疗程、个体化用药原则,确保干预安全性与有效性。

7.3 动态随访与效果评估

对于睡眠质量良好、无明显睡眠障碍症状的老年人,建议每6个月常规随访1次;对于睡眠健康重点管理人群者,建议根据个体情况每1~3个月随访1次。随访内容包括患者反馈、主观量表评估及可穿戴设备监测数据等。对于随访效果良好者,可继续维持原方案或减少干预频次直至完全好转;对于随访效果较差或症状加重者,建议调整干预手段,必要时转诊至上级医疗卫生机构进一步评估与治疗。

随着我国人口结构逐步迈向深度老龄化,老年人睡眠问题日益突出,已成为影响其生活质量与健康结局的重要公共卫生问题。基层医疗卫生机构作为老年人健康管理的第一道防线,应当在老年人睡眠健康与康复管理中发挥重要作用。本共识基于当前国内外老年睡眠健康的研究证据与临床实践经验,考虑社区场景可行性,围绕睡眠康复管理要求、筛查评估、分级干预、随访管理等关键环节给予具体建议,注重以非药物干预为主、药物干预为辅的综合管理策略,倡导"全周期康复"的理念。本共识的创新性主要体现在:(1)首次在国内老年人健康管理框架下,明确提出"睡眠康复"的概念与内涵,强调功能导向与长期管理;(2)不同于以往聚焦临床诊治的睡眠障碍指南,本共识面向基层实践,以PSQI为核心工具,构建了可操作的筛查-干预-随访管理路径,并绘制了社区适用的流程图。同时,本共识亦存在一定的局限性:(1)推荐意见基于专家经验与现有证据,部分内容尚缺乏高质量、多中心的RCT支持,循证等级有待提升,未来亦需要在证据等级和推荐分级方面加以完善;(2)我国基层医疗资源配置地域差异、城乡差异巨大,本共识提出的管理流程为理想状态下的路径框架,重点面向具有初步康复能力、具备较为完善老年健康服务体系的基层医疗卫生机构,具体实施应结合地方资源、人员配备与老年人特点因地制宜推进,避免机械照搬。综上,本共识适用于我国基层医疗卫生机构在开展老年人睡眠健康与康复管理的实践指导,适合管理轻至中度睡眠障碍及潜在风险人群,对于症状严重或复杂共病个体,应依照流程及时转诊,避免将本共识内容直接等同于专科诊疗路径。未来,建议持续开展高质量社区干预研究,完善分级管理策略和评估工具体系,提升基层医务人员专业能力,共同促进我国老年睡眠康复服务的规范化、系统化发展。

《社区老年人睡眠健康与康复管理中国专家共识(2025年版)》制订专家组成员

组长:

执笔人:

林奕芳(复旦大学附属华山医院),张燕(焦作市人民医院),何志杰(复旦大学附属华山医院)

指导专家组(按姓氏拼音排序):

燕铁斌(中山大学孙逸仙纪念医院),郑洁皎(复旦大学附属华东医院),郑献召(焦作市人民医院)

起草专家组(按姓氏拼音排序):

白瑞(延安大学附属医院),陈万强(兰州大学第一医院),陈瑶(上海市第三康复医院),程子翠(泰安市中医医院),褚延利(宁夏回族自治区第五人民医院大武口医院),邓家富(三明市沙县区中医医院),邓小蕾(莱州市人民医院),翟宏伟(徐州市中心医院),杜爱卿(金华顾连金帆康复医院),高崇(天津市滨海新区海滨人民医院),葛俊胜(深圳市大鹏新区南澳人民医院),古丽达娜·安那斯汗(阿勒泰地区中医医院),郭树山(北京市丰台区花乡街道葆台村社区卫生服务站),何雯(上海市第四康复医院),胡斌(齐齐哈尔医学院附属第二医院),吉万祥(苏州科技城社区卫生服务中心),姜宝印(湖南省财贸医院),李飞舟(首钢水钢医院),李辉(福建昌财医院),李井泉(复旦大学附属眼耳鼻喉科医院),李淋(重庆市沙坪坝区陈家桥医院),李丕慈(苍南县中医院),李树伟(陕西省康复医院),李素梅(包头医学院第二附属医院),刘江波(运城市人民医院),刘强(广西壮族自治区人民医院),刘玉琪(福建医科大学附属第二医院),刘元标(南京医科大学第二附属医院),卢清武(宜昌市伍家岗区人民医院),罗伦(成都市第二人民医院),吕海东(焦作市人民医院),牟杨(重庆大学附属涪陵医院),邵森(杭州市西溪医院),宋振华(海口市人民医院),苏国强(瑞安市人民医院红十字分院),苏洪敏(重庆市南岸区中医院),孙庆银(通辽市第二人民医院),孙祎(乌鲁木齐市友谊医院),谈雪梅(常州市德安医院),田茂林(铜仁市人民医院),涂美(绵阳市中心医院),王嘉麟(北京中医药大学东方医院),王金宇(柳州市中医医院),王景信(郑州市中心医院),王娟(湖北省中西医结合医院),王俊(上海市长宁区仙霞街道社区卫生服务中心),王凯杰(唐山市工人医院),王顺达(陕西省人民医院),魏新萍(上海市闵行区梅陇社区卫生服务中心),吴戈(涡阳县人民医院),吴晓刚(兰州石化总医院),吴雨梅(深圳平乐骨伤科医院),夏菁(上海市普陀区人民医院),向桃(成都市金牛区人民医院),谢莉(运城市人民医院),谢龙(淄博广电医院),邢红霞(新乡医学院第三附属医院),徐宏(柳州市中医医院),徐燕忠(远东宏信医疗集团),许胜(金华市第二医院),薛芬(南阳市第一人民医院),鄢茵(南昌大学第一附属医院),闫琳(塔城市人民医院),严文(佛山市第五人民医院),杨芳(浙江中医药大学),杨能钢(重庆市沙坪坝区双碑社区卫生服务中心),杨颖(苏州高新区人民医院),姚东陂(北京朝阳中西医结合急诊抢救医院),姚黎清(昆明医科大学第二附属医院),叶亮(杭州市临平区中西医结合医院),尹清(陆军军医大学第二附属医院疼痛与康复医学科),于惠贤(首都医科大学附属北京天坛医院),张舸(洛阳市中心医院),张见平(上海市普陀区利群医院),张坤华(山东省第一康复医院),张敏(甘肃省人民医院),张仁智(松滋市洈水镇卫生院),张为民(长春中医药大学附属第三临床医院),张锡铎(深圳中海医院),赵盛惠(重庆市沙坪坝区陈家桥医院)

引用本文: 中国康复医学会社区康复工作委员会.社区老年人睡眠健康与康复管理中国专家共识(2025年版)[J].中国全科医学,2025,28(29):3608-3618. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2025.0205. [www.chinagp.net]

Community Rehabilitation Working Committee of Chinese Rehabilitation Medical Association. Chinese Expert Consensus on Sleep Health and Rehabilitation Management for Community-dwelling Older Adults(2025 Edition)[J]. Chinese General Practice,2025,28(29):3608-3618.

| [1] | KOHN S, DIAMENT A, GODNEVA A,et al. Phenome-wide associations of sleep characteristics in the Human Phenotype Project[J]. Nat Med,2025,31:1026-1037. DOI: 10.1038/s41591-024-03481-x. |

| [3] | 2023年度国家老龄事业发展公报[EB/OL].(2024-10-11)[2025-04-25]. URL |

| [4] | MANDER B A, WINER J R, WALKER M P. Sleep and human aging[J]. Neuron,2017,94(1):19-36. |

| [5] | 2023年我国卫生健康事业发展统计公报[J]. 中国农村卫生,2024(9):6-14,33. |

| [6] | SCHROECK J L, FORD J, CONWAY E L,et al. Review of safety and efficacy of sleep medicines in older adults[J]. Clin Ther,2016,38(11):2340-2372. DOI: 10.1016/j.clinthera.2016.09.010. |

| [7] | SUN J, MCPHILLIPS M V, CHEN K C,et al. Primary care provider evaluation and management of insomnia[J]. J Clin Sleep Med,2021,17(5):1083-1091. DOI: 10.5664/jcsm.9154. |

| [8] | HUANG J, REN L F, FENG L F,et al. AI empowered virtual reality integrated systems for sleep stage classification and quality enhancement[J]. IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng,2022,30:1494-1503. DOI: 10.1109/TNSRE.2022.3178476. |

| [9] | SULAMAN B A, WANG S, TYAN J,et al. Neuro-orchestration of sleep and wakefulness[J]. Nat Neurosci,2023,26(2):196-212. DOI: 10.1038/s41593-022-01236-w. |

| [11] | ST-ONGE M P, AGGARWAL B, FERNANDEZ-MENDOZA J,et al. Multidimensional sleep health:definitions and implications for cardiometabolic health:a scientific statement from the American heart association[J]. Circ Cardiovasc Qual Outcomes,2025,18(5):e000139. DOI: 10.1161/HCQ.0000000000000139. |

| [12] | OHAYON M, WICKWIRE E M, HIRSHKOWITZ M,et al. National Sleep Foundation's sleep quality recommendations:first report[J]. Sleep Health,2017,3(1):6-19. |

| [13] | GAULD C, WAKEFIELD J C, MICOULAUD-FRANCHI J A. Proposing a definition for sleep disorders:an epistemological review[J]. Sleep Med Rev,2025,79:102028. DOI: 10.1016/j.smrv.2024.102028. |

| [14] | SATEIA M J. International classification of sleep disorders-third edition:highlights and modifications[J]. Chest,2014,146(5):1387-1394. DOI: 10.1378/chest.14-0970. |

| [15] | 全国爱卫办发布睡眠健康核心信息及释义[EB/OL].(2025-03-18)[2025-04-20]. URL |

| [17] | BOULOS M I, JAIRAM T, KENDZERSKA T,et al. Normal polysomnography parameters in healthy adults:a systematic review and meta-analysis[J]. Lancet Respir Med,2019,7(6):533-543. DOI: 10.1016/S2213-2600(19)30057-8. |

| [18] | KIM J H, ELKHADEM A R, DUFFY J F. Circadian rhythm sleep-wake disorders in older adults[J]. Sleep Med Clin,2022,17(2):241-252. DOI: 10.1016/j.jsmc.2022.02.003. |

| [19] | VAN CAUTER E, LEPROULT R, PLAT L. Age-related changes in slow wave sleep and REM sleep and relationship with growth hormone and cortisol levels in healthy men[J]. JAMA,2000,284(7):861-868. DOI: 10.1001/jama.284.7.861. |

| [20] | COPINSCHI G, CAUFRIEZ A. Sleep and hormonal changes in aging[J]. Endocrinol Metab Clin North Am,2013,42(2):371-389. DOI: 10.1016/j.ecl.2013.02.009. |

| [21] | ZHONG B L, LI H J, XU Y M,et al. Clinical insomnia among elderly primary care attenders in Wuhan,China:a multicenter cross-sectional epidemiological study[J]. Front Public Health,2022,10:1026034. DOI: 10.3389/fpubh.2022.1026034. |

| [23] | PRAHARAJ S K, GUPTA R, GAUR N. Clinical practice guideline on management of sleep disorders in the elderly[J]. Indian J Psychiatry,2018,60(Suppl 3):S383-396. |

| [24] | CHEN Y Y, ZHANG B S. Latent classes of sleep quality and related predictors in older adults:a person-centered approach[J]. Arch Gerontol Geriatr,2022,102:104736. DOI: 10.1016/j.archger.2022.104736. |

| [25] | LUYSTER F S, CHOI J, YEH C H,et al. Screening and evaluation tools for sleep disorders in older adults[J]. Appl Nurs Res,2015,28(4):334-340. DOI: 10.1016/j.apnr.2014.12.007. |

| [26] | MENG R T, YANG N N, LUO Y,et al. Detecting psychometric and diagnostic performance of the RU_SATED v2.0 multidimensional sleep health scale in community-dwelling adults combining exploratory graph analysis and ROC analysis[J]. Gen Hosp Psychiatry,2025,92:75-83. DOI: 10.1016/j.genhosppsych.2024.12.001. |

| [27] | QI H, LIU R, ZHOU J,et al. Investigating sleep quality and sleep hygiene awareness among Chinese adults:an association and network analysis study[J]. Sleep Breath,2023,27(5):2049-2058. DOI: 10.1007/s11325-023-02798-0. |

| [28] | DE PASQUALE C, EL KAZZI M, SUTHERLAND K,et al. Sleep hygiene–What do we mean? A bibliographic review[J]. Sleep Med Rev,2024,75:101930. DOI: 10.1016/j.smrv.2024.101930. |

| [29] | HINRICHSEN G A, LEIPZIG R M. Efficacy of cognitive behavioral therapy for insomnia in geriatric primary care patients[J]. J Am Geriatr Soc,2021,69(10):2993-2995. DOI: 10.1111/jgs.17319. |

| [30] | LOVATO N, MICIC G, LACK L. Sleep misestimation among older adults suffering from insomnia with short and normal objective sleep duration and the effects of cognitive behavior therapy[J]. Sleep,2021,44(5):zsaa250. DOI: 10.1093/sleep/zsaa250. |

| [31] | TARNAI K A, MILLER C B, MAGILL N,et al. Efficacy of digital cognitive behavioral therapy for treating insomnia in adults aged 65 and older:a secondary analysis using individual participant data from three randomized controlled trials[J]. Aging Ment Health,2025,29(8):1461-1467. DOI: 10.1080/13607863.2025.2480124. |

| [32] | VEDAA Ø, KALLESTAD H, SCOTT J,et al. Effects of digital cognitive behavioural therapy for insomnia on insomnia severity:a large-scale randomised controlled trial[J]. Lancet Digit Health,2020,2(8):e397-406. DOI: 10.1016/S2589-7500(20)30135-7. |

| [33] | PERINI F, WONG K F, LIN J,et al. Mindfulness-based therapy for insomnia for older adults with sleep difficulties:a randomized clinical trial[J]. Psychol Med,2023,53(3):1038-1048. DOI: 10.1017/S0033291721002476. |

| [34] | GENG D, LI X G, SUN G T. The effectiveness of exercise interventions in the improvement of sleep in older adult people:a meta-analysis[J]. Front Public Health,2025,13:1529519. DOI: 10.3389/fpubh.2025.1529519. |

| [35] | MIYAZAKI R, AYABE M, KUMAHARA H,et al. Effects of light-to-moderate intensity aerobic exercise on objectively measured sleep parameters among community-dwelling older people[J]. Arch Gerontol Geriatr,2021,94:104336. |

| [36] | GAO X, QIAO Y H, CHEN Q,et al. Effects of different types of exercise on sleep quality based on Pittsburgh Sleep Quality Index in middle-aged and older adults:a network meta-analysis[J]. J Clin Sleep Med,2024,20(7):1193-1204. DOI: 10.5664/jcsm.11106. |

| [37] | LANZA G, FISICARO F, CANTONE M,et al. Repetitive transcranial magnetic stimulation in primary sleep disorders[J]. Sleep Med Rev,2023,67:101735. DOI: 10.1016/j.smrv.2022.101735. |

| [38] | LIU Z Z, ZHANG L, BAI L X,et al. Repetitive transcranial magnetic stimulation and Tai Chi Chuan for older adults with sleep disorders and mild cognitive impairment:a randomized clinical trial[J]. JAMA Netw Open,2025,8(1):e2454307. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2024.54307. |

| [39] | HARVEY M P, LORRAIN D, MARTEL M,et al. Can we improve pain and sleep in elderly individuals with transcranial direct current stimulation? Results from a randomized controlled pilot study[J]. Clin Interv Aging,2017,12:937-947. |

| [40] | ZHOU Q, YU C, YU H,et al. The effects of repeated transcranial direct current stimulation on sleep quality and depression symptoms in patients with major depression and insomnia[J]. Sleep Med,2020,70:17-26. DOI: 10.1016/j.sleep.2020.02.003. |

| [41] | KOO Y S, KIM S M, LEE C,et al. Transcranial direct current stimulation on primary sensorimotor area has no effect in patients with drug-naïve restless legs syndrome:a proof-of-concept clinical trial[J]. Sleep Med,2015,16(2):280-287. |

| [42] | JACKOWSKA M, KOENIG J, VASENDOVA V,et al. A two-week course of transcutaneous vagal nerve stimulation improves global sleep:Findings from a randomised trial in community-dwelling adults[J]. Auton Neurosci,2022,240:102972. DOI: 10.1016/j.autneu.2022.102972. |

| [43] | HARTLEY S, BAO G, RUSSO A,et al. Self-administered non-invasive vagus nerve stimulation therapy for severe pharmacoresistant restless legs syndrome:outcomes at 6 months[J]. J Sleep Res,2024,33(3):e14066. DOI: 10.1111/jsr.14066. |

| [44] | SRINIVASAN V, ABATHSAGAYAM K, SUGANTHIRABABU P,et al. Effect of vagus nerve stimulation(taVNS)on anxiety and sleep disturbances among elderly health care workers in the post COVID-19 pandemic[J]. Work,2024,78(4):1149-1156. DOI: 10.3233/WOR-231362. |

| [45] | WAN Y H, GAO H J, ZHOU K L,et al. Virtual reality improves sleep quality and associated symptoms in patients with chronic insomnia[J]. Sleep Med,2024,122:230-236. DOI: 10.1016/j.sleep.2024.08.027. |

| [46] | CHEN C T, TUNG H H, FANG C J,et al. Effect of music therapy on improving sleep quality in older adults:a systematic review and meta-analysis[J]. J Am Geriatr Soc,2021,69(7):1925-1932. DOI: 10.1111/jgs.17149. |

| [47] | ZHANG M J, WANG Q, PU L H,et al. Light therapy to improve sleep quality in older adults living in residential long-term care:a systematic review[J]. J Am Med Dir Assoc,2023,24(1):65-74.e1. DOI: 10.1016/j.jamda.2022.10.008. |

| [48] | 杨逍寅,姜云武,尹朝飞,等. 针刺治疗老年睡眠障碍选穴规律[C]//2024中国针灸学会年会论文集:2024年卷. 2024:8. |

| [50] | WU Y H T, HE W B, GAO Y Y,et al. Effects of traditional Chinese exercises and general aerobic exercises on older adults with sleep disorders:a systematic review and meta-analysis[J]. J Integr Med,2021,19(6):493-502. DOI: 10.1016/j.joim.2021.09.007. |

| [51] | LIANG Q F, YANG L P, WEN Z F,et al. The effect of Baduanjin on the insomnia of older adults:a systematic review and meta-analysis[J]. Geriatr Nurs,2024,60:241-248. DOI: 10.1016/j.gerinurse.2024.09.002. |

| [52] | SUEN L K P, WONG T K S, LEUNG A W N. Effectiveness of auricular therapy on sleep promotion in the elderly[J]. Am J Chin Med,2002,30(4):429-449. |

| [53] | SUEN L P, WONG T S, LEUNG A N,et al. The long-term effects of auricular therapy using magnetic pearls on elderly with insomnia[J]. Complement Ther Med,2003,11(2):85-92. |

| [54] | RAWTAER I, MAHENDRAN R, CHAN H Y,et al. A nonpharmacological approach to improve sleep quality in older adults[J]. Asia Pac Psychiatry,2018,10(2):e12301. |